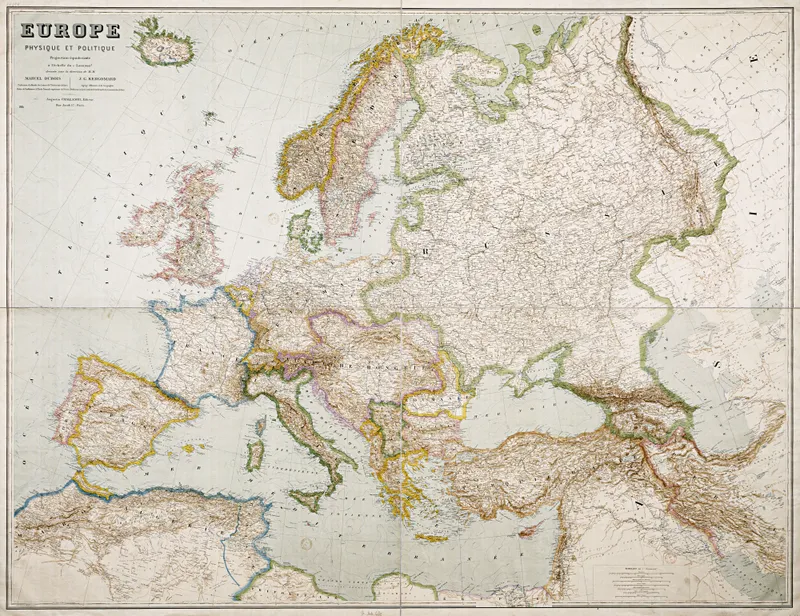

Au début du XXème siècle, l’Europe est au centre du monde. Elle est partagée entre démocraties libérales, comme la France et le Royaume-Uni, et empires plus ou moins autoritaires, comme l’Allemagne, L’Autriche-Hongrie ou la Russie. La suprématie économique et intellectuelle, ainsi qu’un nationalisme élevé, servent souvent de justifications à l’usage de la violence.

L’Autriche-Hongrie lutte contre des revendications nationalistes dans son empire, qui pourraient mener à son éclatement. La Russie se voit comme la protectrice des populations slaves, et l’utilise comme prétexte pour étendre son influence. L’Allemagne, arrivée tard dans la course aux colonies, se sent lésée dans le partage du monde. L’Italie revendique des territoires appartenant à l’Autriche-Hongrie. La France cherche à prendre sa revanche après avoir dû céder l’Alsace-Lorraine en 1871. La Grande Bretagne, qui domine le monde, souhaite préserver cet équilibre.

La France, le Royaume-Uni et la Russie forment une alliance appelée la Triple-Entente. L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie forment la Triple-Alliance.

De brefs et fréquents conflits dans les colonies laissent penser que la guerre est un moyen naturel de défendre ses intérêts, et qu’elle ne saurait jamais durer longtemps entre des puissances européennes développées. La révolution industrielle, en décuplant la létalité des armes à disposition, a changé la face de la guerre, mais les doctrines militaires n’ont pas encore intégré ces innovations technologiques et sont obsolètes pour le conflit qui s’annonce.

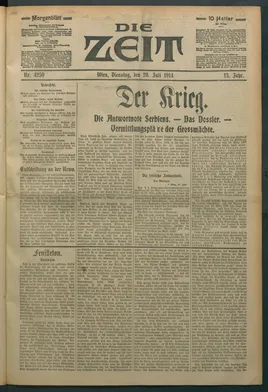

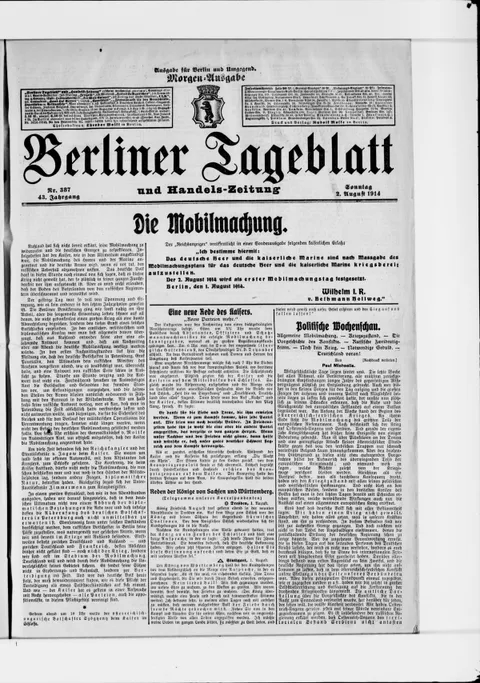

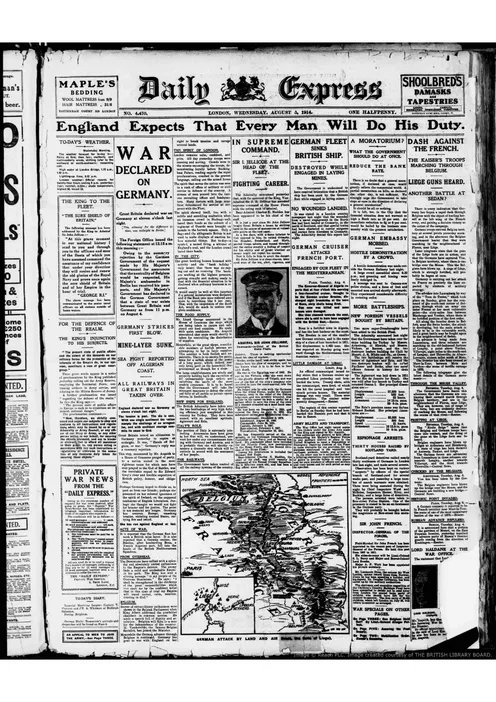

Une guerre à grande échelle sur le continent semble impensable et est souvent évitée de justesse. Dans ce contexte dangereux, l’assassinat à Sarajevo de l’archiduc Franz-Ferdinand, le 28 juin 1914, héritier au trône de l’Autriche-Hongrie, déclenche l’engrenage des alliances et précipite l’Europe dans la Première Guerre mondiale.